北京六工汇

浏览量: 64

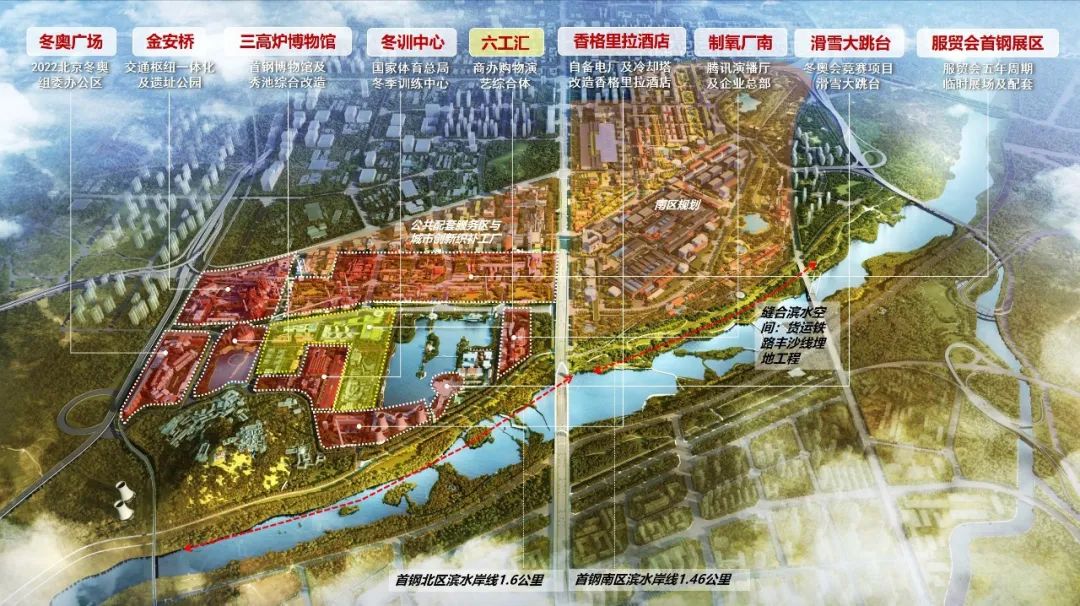

六工汇项目位于北京西部石景山区,首钢园区两湖(群明湖和秀池)片区中部,总建筑面积 223753 平方米。这里因服务 2022 年冬奥会而享誉海内外,谷爱凌和苏翊鸣就是在这里创造了历史,实现了中国在大跳台上的伟大突破。如今已步入后奥运时代,首钢的城市更新仍在继续,六工汇就是在这样的时空背景下诞生出来。今年6月18日,六工汇购物广场盛大开业。关联商办地块已经相继成功交付运营,标志着首钢的更新发展从“体育+”全面进入“城市+”的崭新阶段。

经历了工业和奥运后,城市活力的生发及可持续是区域城市更新的巨大挑战。简·雅各布斯关于城市空间意义的倡导,对当下城市空间活化仍有启发意义。街区有邻里活动的加持,才可能获得长效的空间价值,城市设计也因此做出了以 TND 即“传统邻里开发”模式为基础的空间构型选择,将 TND 的这些设计要素为底层逻辑,梳理出对六工汇街区活力引入的重点工作抓手:公共空间的定义和架构、街区尺度的重构、空间价值的再生。

锚点群落定义公共空间

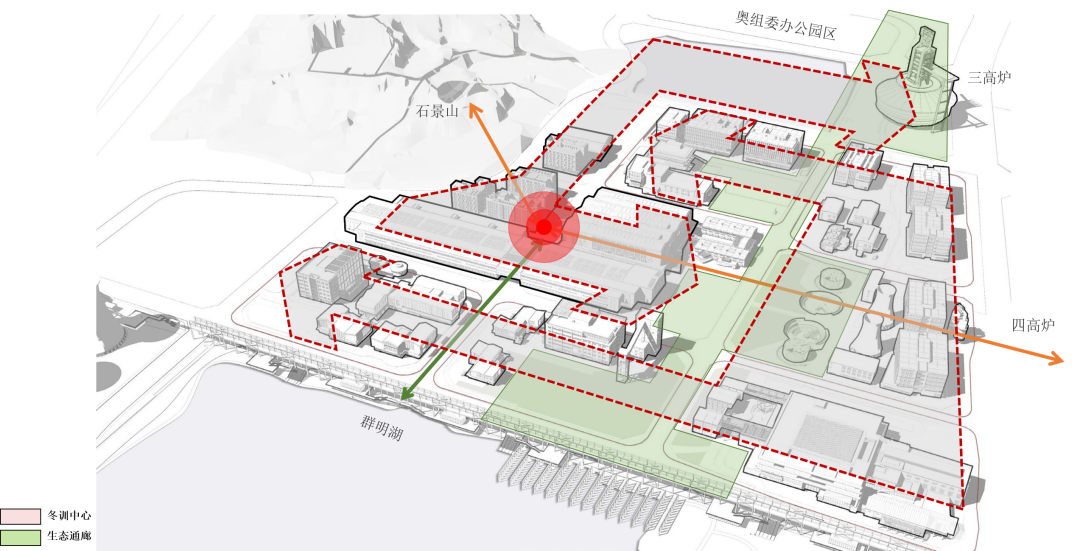

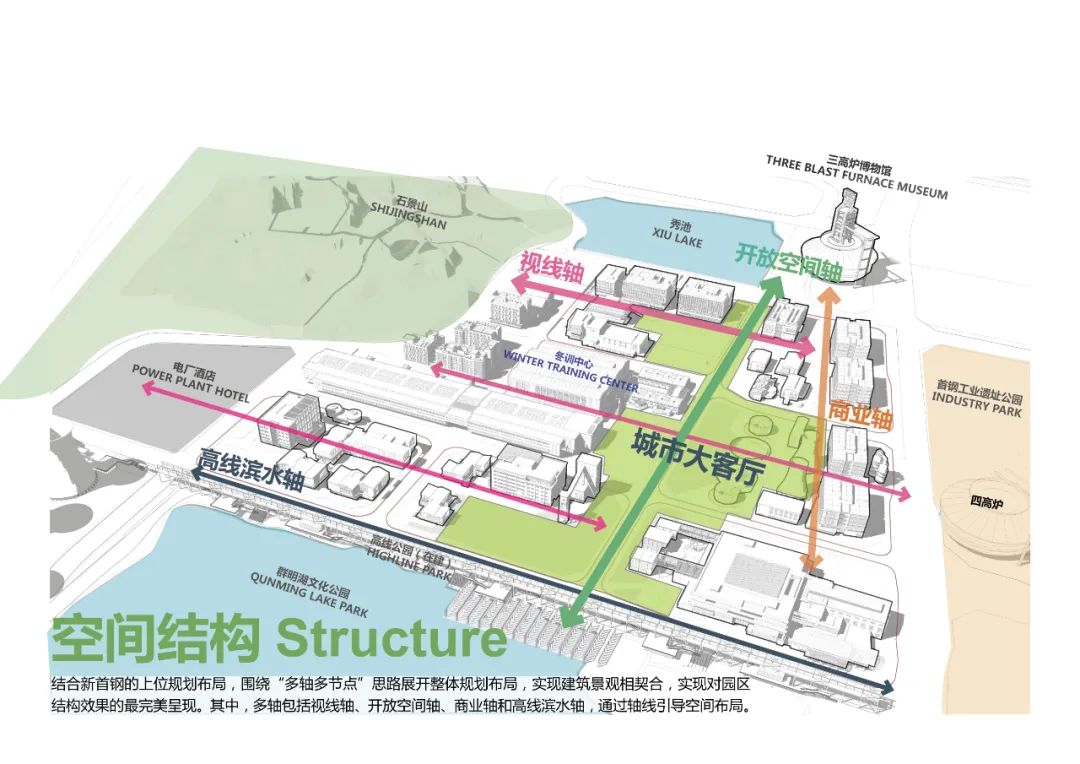

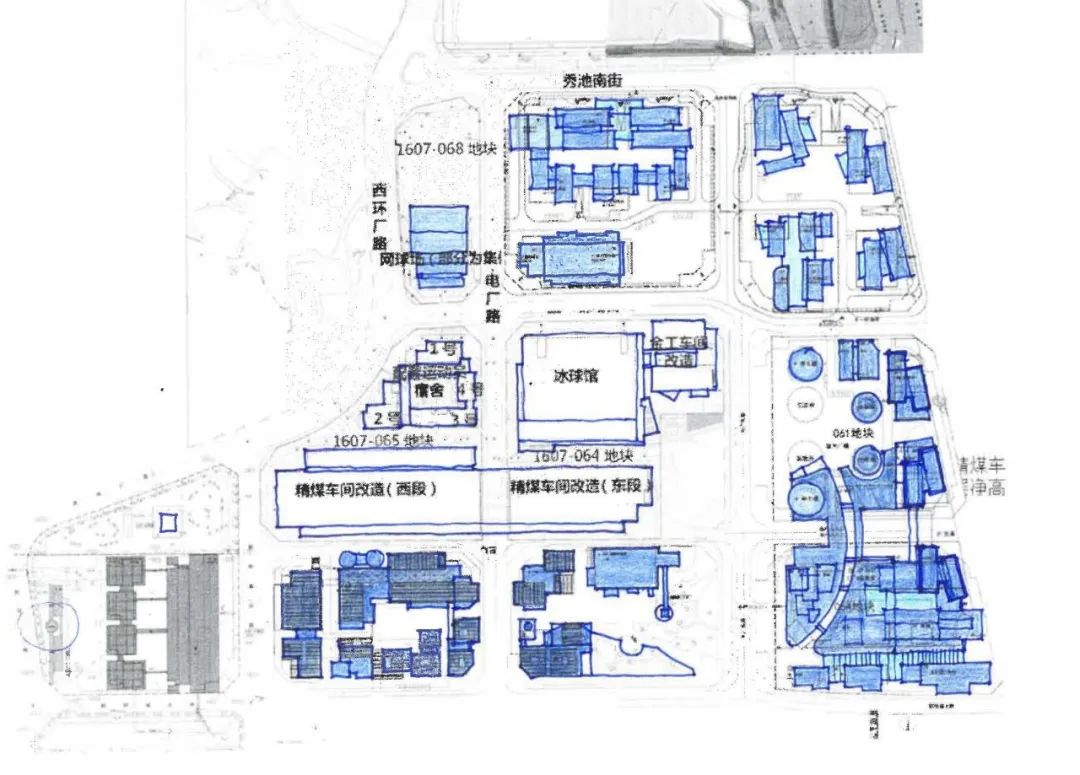

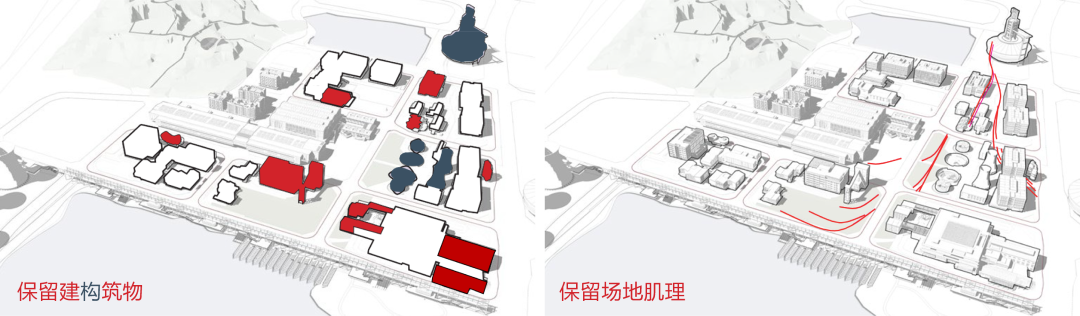

首钢园区北区“西四、东四”的八组“都市针灸”的锚点建筑通过“都市链接”完整架构起了大北区的更新规划主干骨骼,国家体育总局冬季训练中心是西侧四组针灸建筑群落中居于中心位置的核心空间锚点。六工汇项目的六块基地围绕着冬训中心展开,完成了对群明湖以北区域的总体空间织补。项目定位围绕着体育板块的配套与补充,植入了文娱、办公、商业、休闲功能。六块基地形状恰如一个“凹”字,与冬训中心群落形成的“凸”字嵌合在一起,在空间架构上实现了形态组织和功能配置的逻辑同构,也实现了基地从服务小范围专业运动员到服务广大体育爱好者和周边居民的后奥运转变,为空间的使用公平做出了很好的示范。

基于地纹的遗存空间转义

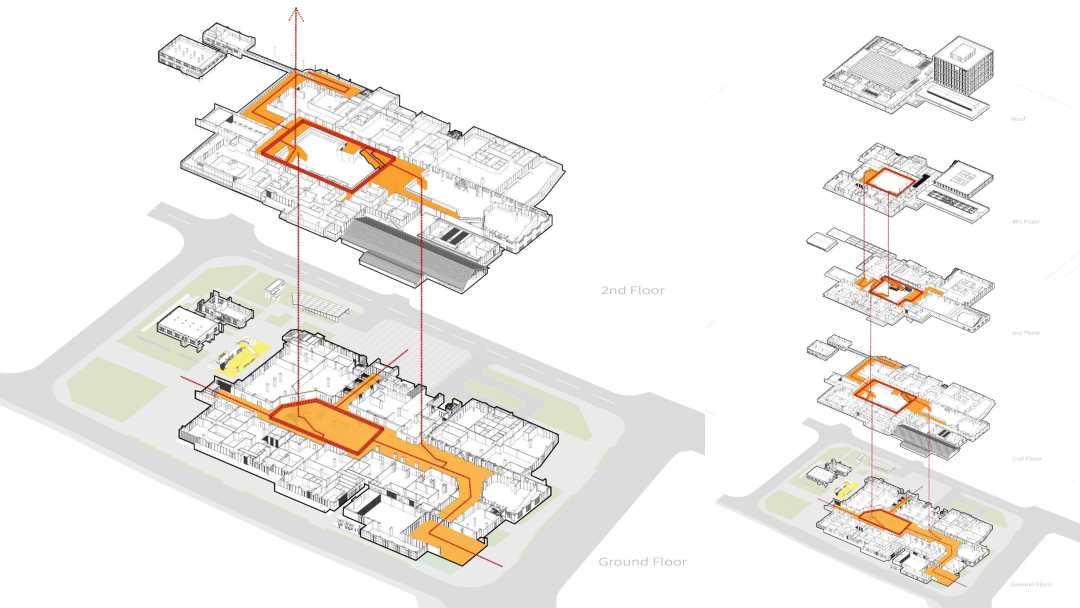

基地中心区域有一条纵贯南北、植被丰沛的带状开放空间,恰如一条“绿脊”串联了两湖区域。这一带状空间原是厂区工艺流程中的铁路运输通道,出于对基地地纹的尊重,城市设计将这条原始工艺中货、料的流线,转换为人的主要动线,进而形成了串接各种基地主要空间线索的轴线。轴线两侧功能建筑的公共空间均朝向“绿脊”布局,由北向南依次分布了三高炉广场、五一剧场东广场、冬训广场、冷却塔西广场、制粉车间广场和九总降广场,最终接临群明湖北岸,形成了“带型广场群落”。“绿脊”作为主轴,辅之以三条东西向视线通廊和两条南北向步行轴线,形成了连接周边空间要素的动脉,这些空间要素中的群落和重要单体都向绿脊打开公共区域,如热分子运动一般,节点内部激发出的城市活力不断突外溢,与“绿脊”的活动发生共振,再通过轴线和视廊蔓延扩散,交织出丰富的公共活动热力网络。

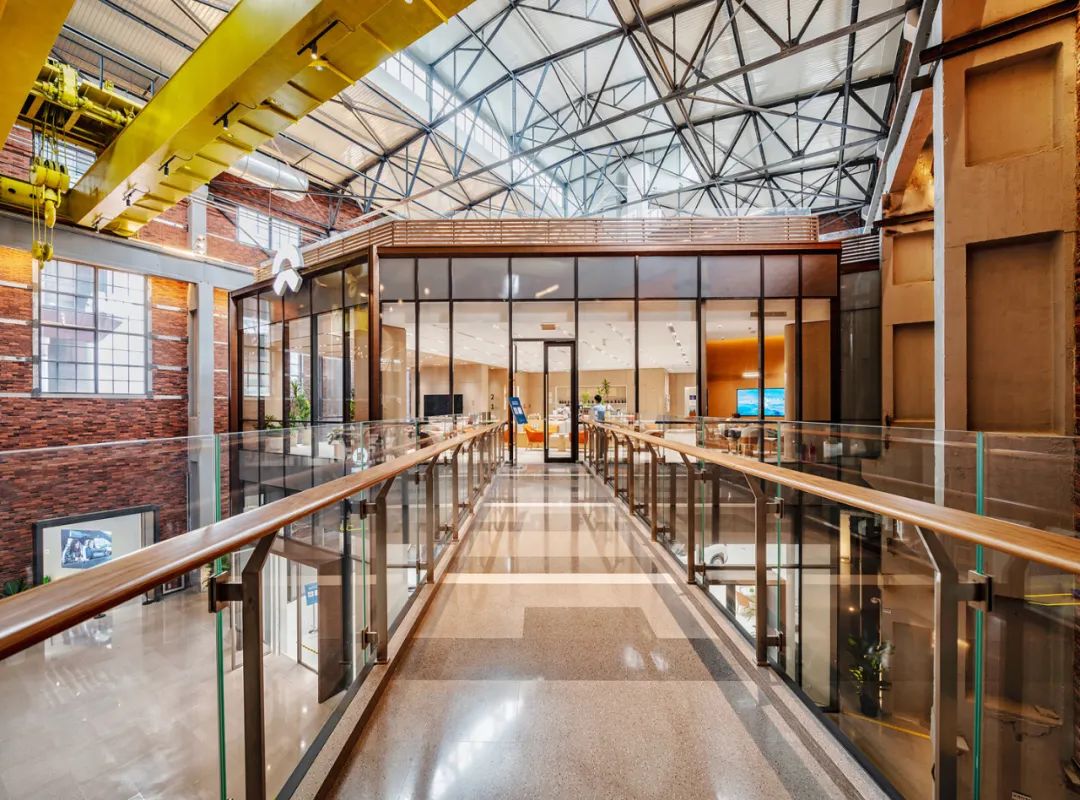

由“存“变“在”,将历史植入日常

拥有了能激发城市活力的空间“培养皿”,为小街区密路网的规划构想打下了坚实的基础。空间尺度在时代审视下坍缩重构,用车轮和铁轨丈量的工业厂区转变为用脚步丈量的城市街区,创造了对慢行友好的邻里空间。各种不同类型、不同尺度的工业遗存又附着在回归城市邻里尺度的街区当中,成为街区活力的组成部分。工业遗存从专业认知所形成的“存(续)”的意义,拉回到使用者价值认知中 “在(场)”的意义。让遗存成为场所本身,而不单是视觉的标签,使之真正参与到城市空间新陈代谢的大循环当中,实现城市空间的价值重塑。

基地中包含了五一剧场、十四总降、加速澄清池、二泵站、7000 风机房、制粉车间转运站、沉淀池(4 个)、冷却塔(2 个)、九总降、水质二期水泵房等大量的工业遗存建构筑物。这些遗存的结构形式、保存状态、空间位置各不相同,所以遗存保护利用设计采用了“一遗一策”的总体方案。适配遗存单体自身特性及其在街区中的空间职责,以差异化的“量体裁衣”的思路,力争每座遗存都能找到最恰当的更新策略,从而达成“保护”与“更新”之间的微妙平衡。

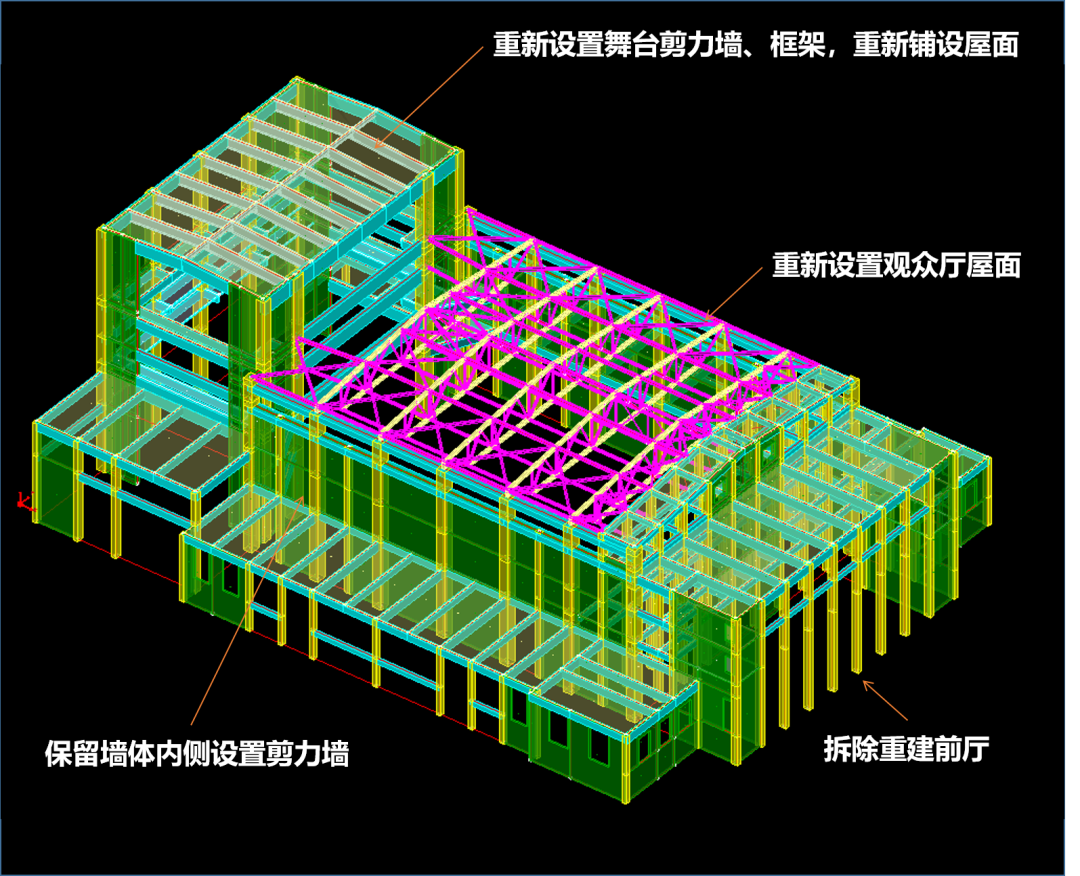

五一剧场(内衬加固)

五一剧场始建于 1975 年,剧场坐西面东,背景就是石景山,它不仅是首钢职工的文化活动场所,也是和厂外各界交流友谊的地方,历史上曾多次接待过日本、美国、前苏联等国的歌舞团演出,可以说是首钢广大职工的精神堡垒。

五一剧场的“内衬加固” © 筑境设计

十四总降(嵌固叠合)

十四总降是紧邻基地北侧三高炉博物馆的保护性建筑。在空间质感上,起到了衔接其南北两个重要文化地标——三高炉和五一剧场的作用。此外,东西两侧新建的办公群落也以十四总降为衔接点。所以,对十四总降的更新策略,也围绕着建筑在空间中的意义来制定。一方面,维护好历史空间质感的连续性,保留了原建筑东立面及北立面的墙体。另一方面,内嵌新结构对其进行了“叠合“的扩建设计,将东西两侧高度取平,建筑语汇与周边新建建筑相一致。

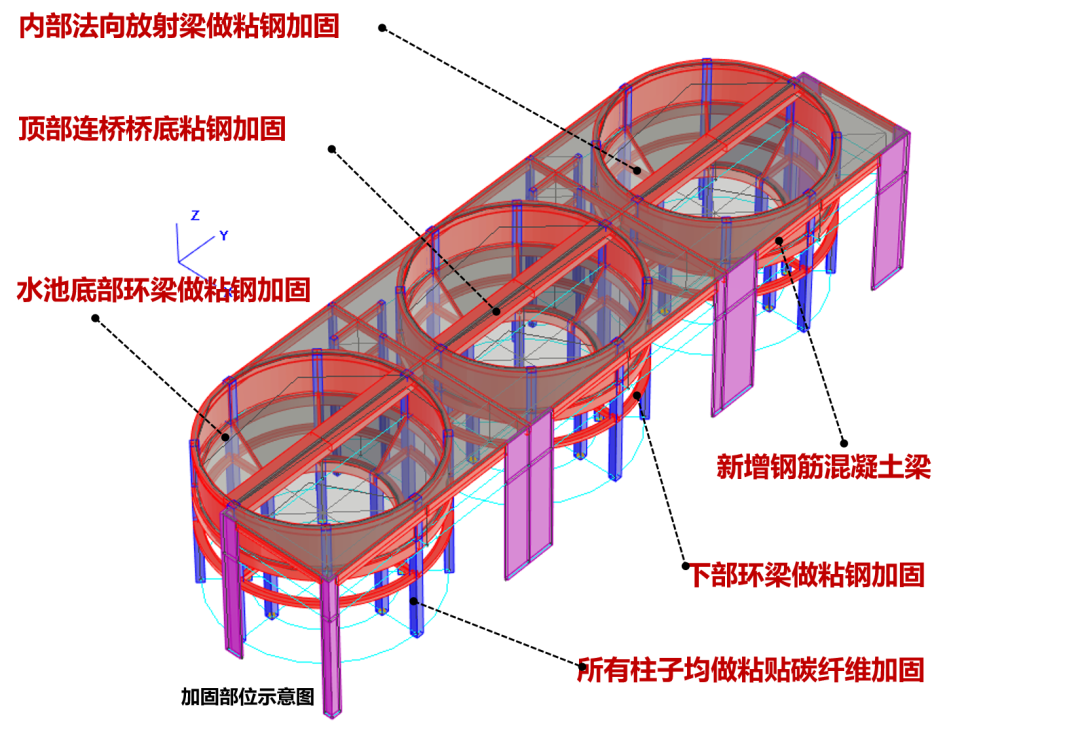

加速澄清池(综合加固)

加速澄清池位于五一剧场对面,内部是三个南北并置的混凝土大漏斗,梁下的通行空间只有 2.35 米左右。倒悬的混凝土漏斗又产生了富有吸引力的空间戏剧性,设计力求在原始空间张力和商业适配内容间寻求平衡点。所以,对其改造策略就是整理出可用的空间尺度,保留好固有的空间感染力。从概念方案开始的建筑与结构的紧密配合,设计采用了梁柱+局部剪力墙的综合加固措施,从每一堵墙、每一道梁的拆留和加固措施选择中,最终呈现出一座散发着历史建筑的古典韵味的小房子,是六工汇中一道靓丽的风景。

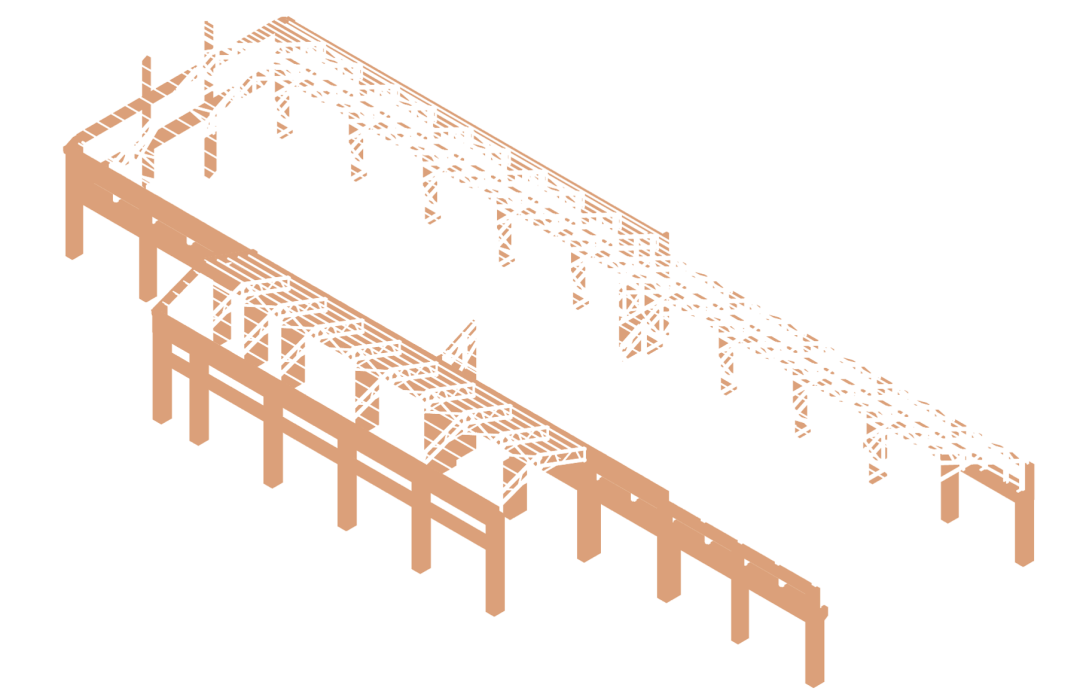

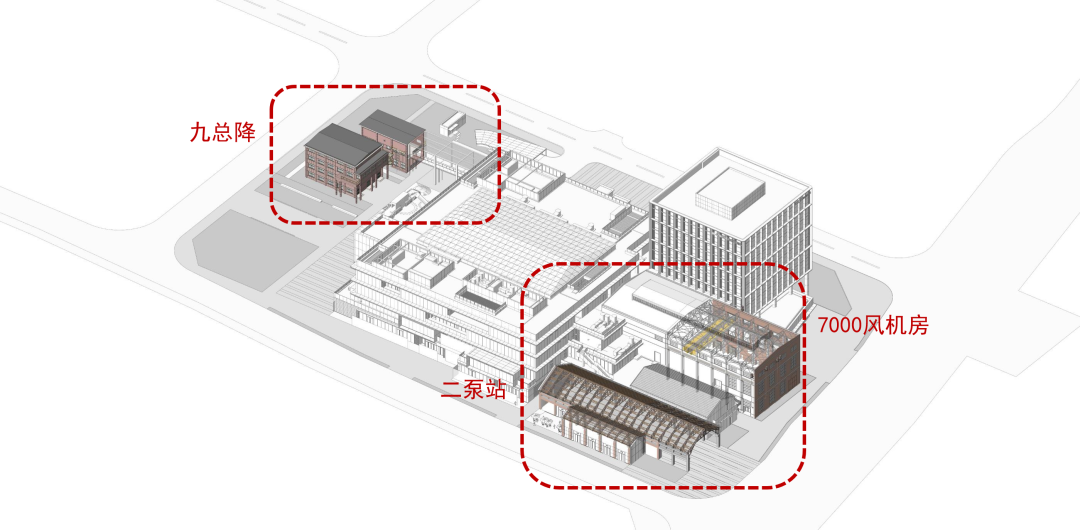

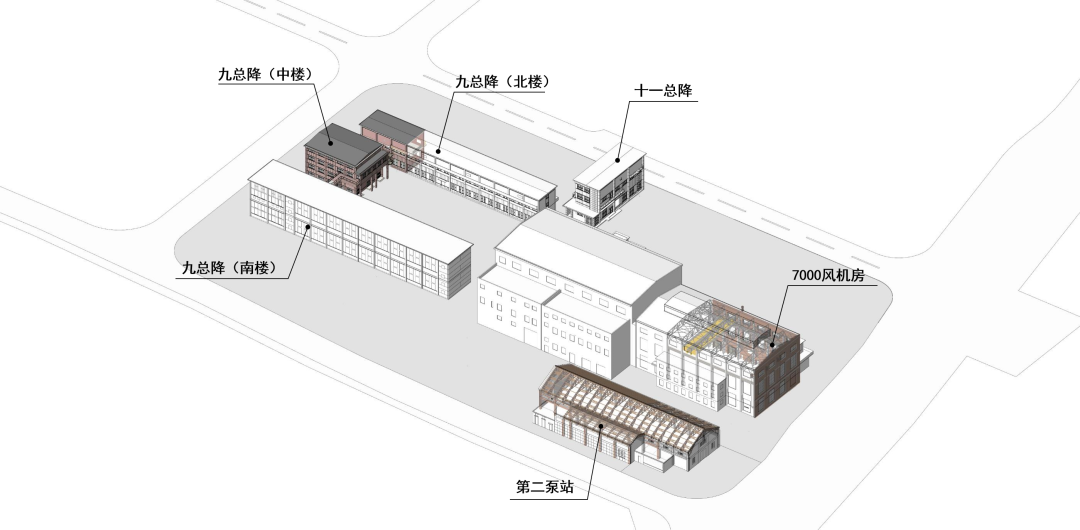

二泵站、7000风机房及九总降(构件加固、嵌固加固及风貌留存)

二泵站始建设于日据时期 1943 年(昭和 18 年),是首钢园区内保存历史最悠久的工业遗存之一,木屋架是其具特色之处。更新的技术路径采取了尽力保留和展现二泵站结构空间美学特征的方向。从加固技术上,采取了对现有木构件内部腐朽、蛀空等情况用高分子材料灌浆加固,对于严重损毁的木构件进行更换的方法,基本能将木屋架的结构形式原滋原味地呈现出来,很好地起到了基地入口的引导作用,形成了各种节日庆典时最富有吸引力的打卡空间节点。

六工汇是一个由工业遗产改造成为拥有国际甲级办公楼、全新零售餐饮体验和充满艺术、文化多功能区域的综合体,景观面积 81850m²。

设计思路

(2)挖掘场地历史记忆,考虑社会与经济效益,注入新的业态与活力,实现工业废弃地的景观更新。

场地设计主要围绕绿色基础设施建设,实现低成本维护,达到可持续发展;内聚核心式布局,实现雨水的自然蓄积、自然渗透、自然净化、服务景观功能;注重科普展示生态修复理念,探索生态与后工业结合发展思路。

设计结合新首钢的上位规划布局,围绕“多轴多节点”思路展开整体规划布局,实现景观与建筑相契合,呈现园区空间结构最完美的效果。其中,通过轴线引导空间布局,多轴包括视线轴、开放空间轴、商业轴和高线滨水轴。此外,规划中的两大生态绿轴贯穿项目中,其中南北向绿轴上的代征绿地,成为景观展开的突破口,奠定了项目的景观结构。

项目中含有多处特色工业遗存,具有较高的历史风貌保留价值。易兰设计团队从空间结构、场地功能、建筑风格、景观形态、场所记忆等多个维度进行剖析,挖掘和重塑大工业时代的印记,并使之成为文化与艺术的核心,同时结合项目的定位打造多功能创意产业园区空间。梳理历史机理与重塑功能有机融合,在赋予城市场所新功能的同时讲述着历史的故事。

该场地是工业遗存最丰富,最具标志性的地块。现场遗存高差明显,易兰设计团队进行了多层次的功能拆解与重构,结合生态理念和保护工业遗存为场地背景,核心定位为聚集人气,举办大型活动的具有记忆感和体验感的空间。

六工汇商业综合体

地块是场地内的商业核心,也是人流汇集,充满活力与商业氛围的地块。所以建筑周边以商业氛围的景观为主,结合商场内庭,形成联动的开放空间。

六工汇购物中心坐落于滨水轴与商业轴交点位置,设计在对保留建筑进行改造、保护的基础上,织补新建筑并辅以多层次景观设计,易兰设计团队依托工业遗存和冬奥运动主题,定位“创建跨界产业总部社群,打造新型微度假式的生活方式”,致力打造汇聚低密度的现代创意办公空间、复合式商业、多功能活动中心和绿色公共空间的新型城市综合体。

建成后的六工汇成为了一个汇聚低密度的现代创意办公空间、复合式商业、多功能活动中心和绿色办公空间的新型城市综合体,将以国际化视野打造北京科技创新、文体创意和独特生活方式的新名片。

城市设计草图 © 筑境设计

深化设计草图 © 筑境设计

二泵站木构件-加固前后 © 筑境设计

保留场地肌理,保留构筑物 © 筑境设计

六工汇和体总训练中心凹凸结合的空间结构 © 筑境设计

六工汇在首钢园区内位置图 © 筑境设计

二泵站、7000风机房及九总降 © 筑境设计

改造前 © 筑境设计

改造后 © 筑境设计

混凝土基础加大截面与混凝土梁柱加大截图-加固前后 © 筑境设计

总平面图 © 易兰规划设计院

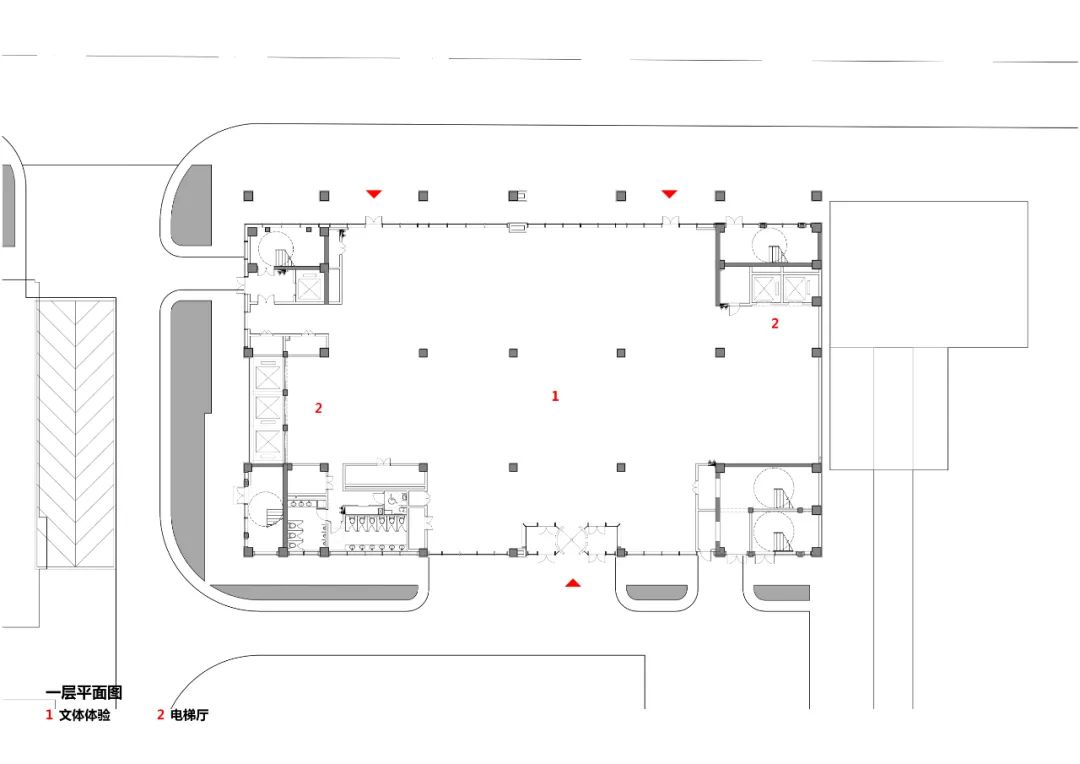

制粉车间改造一层平面图

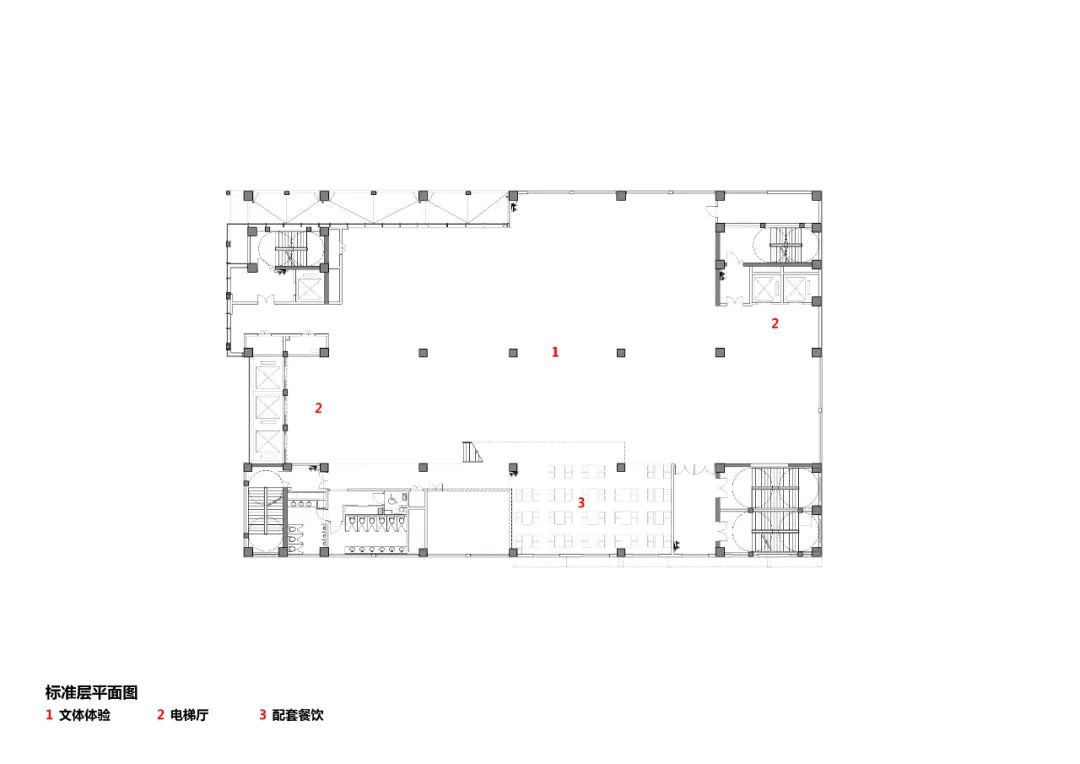

制粉车间改造标准层平面图

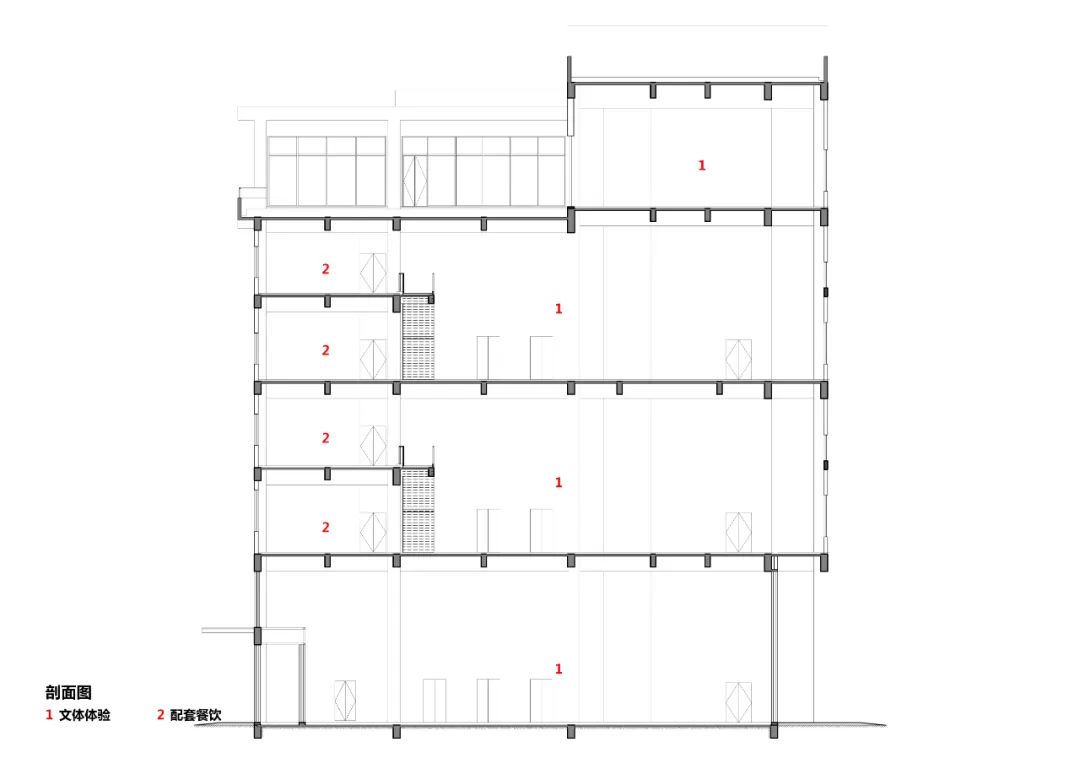

制粉车间改造剖面图

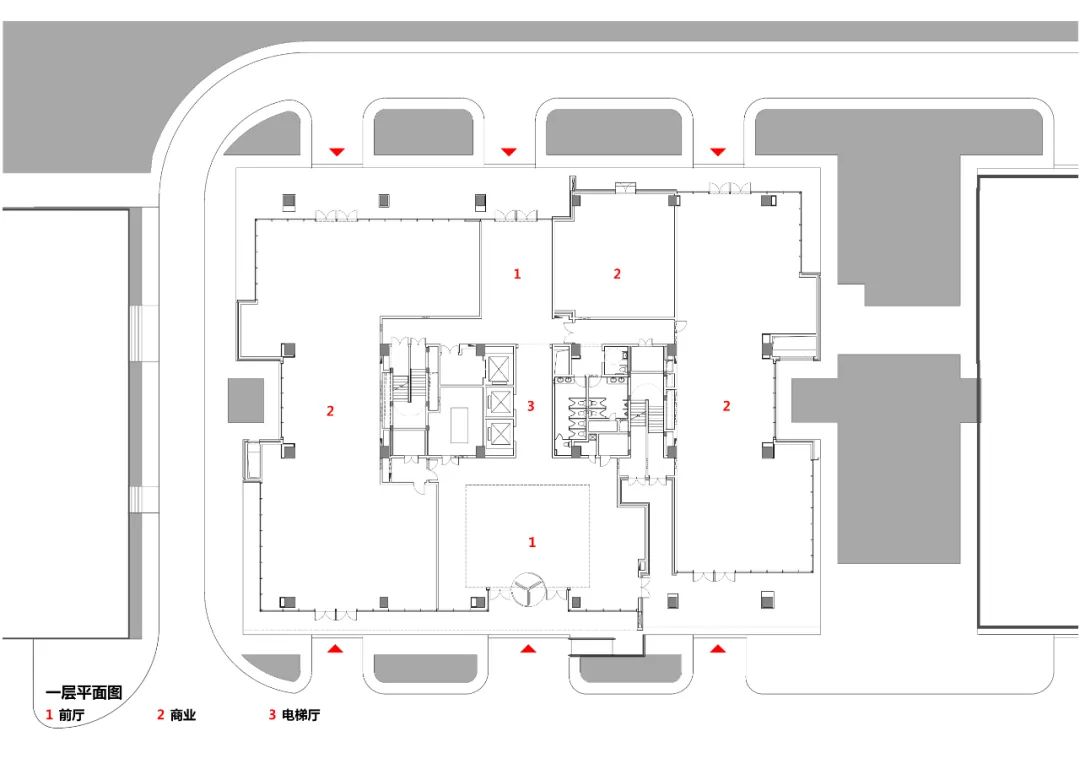

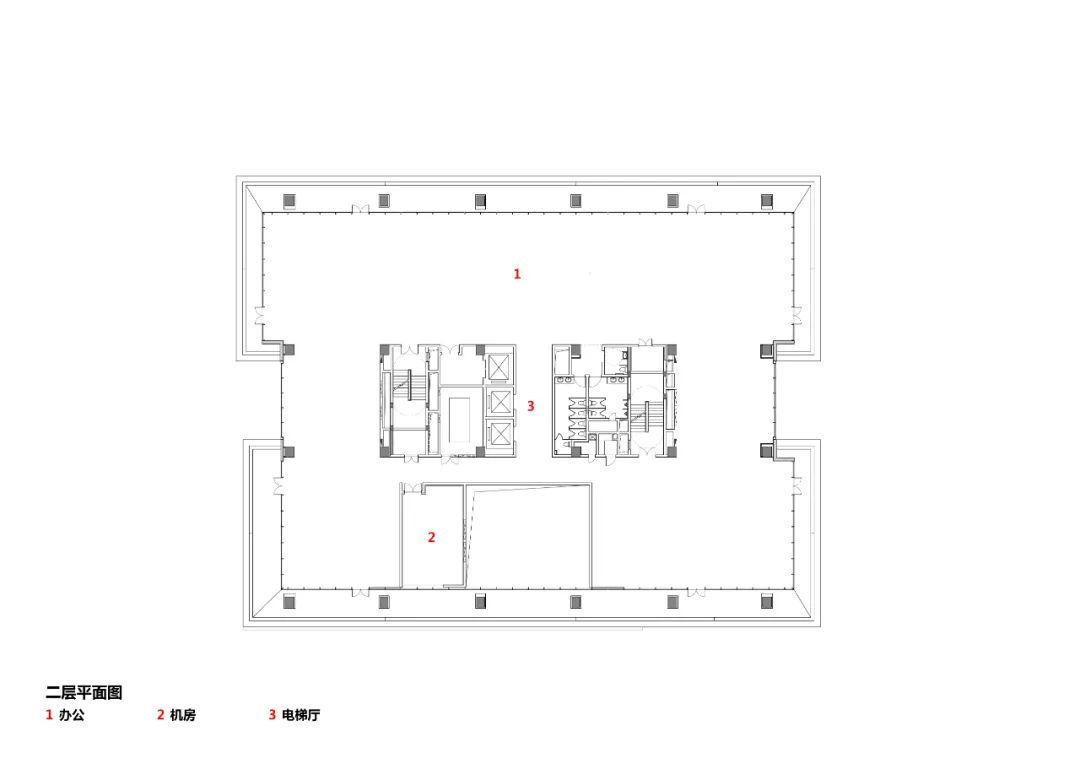

办公楼改造一层平面图

办公楼改造二层平面图

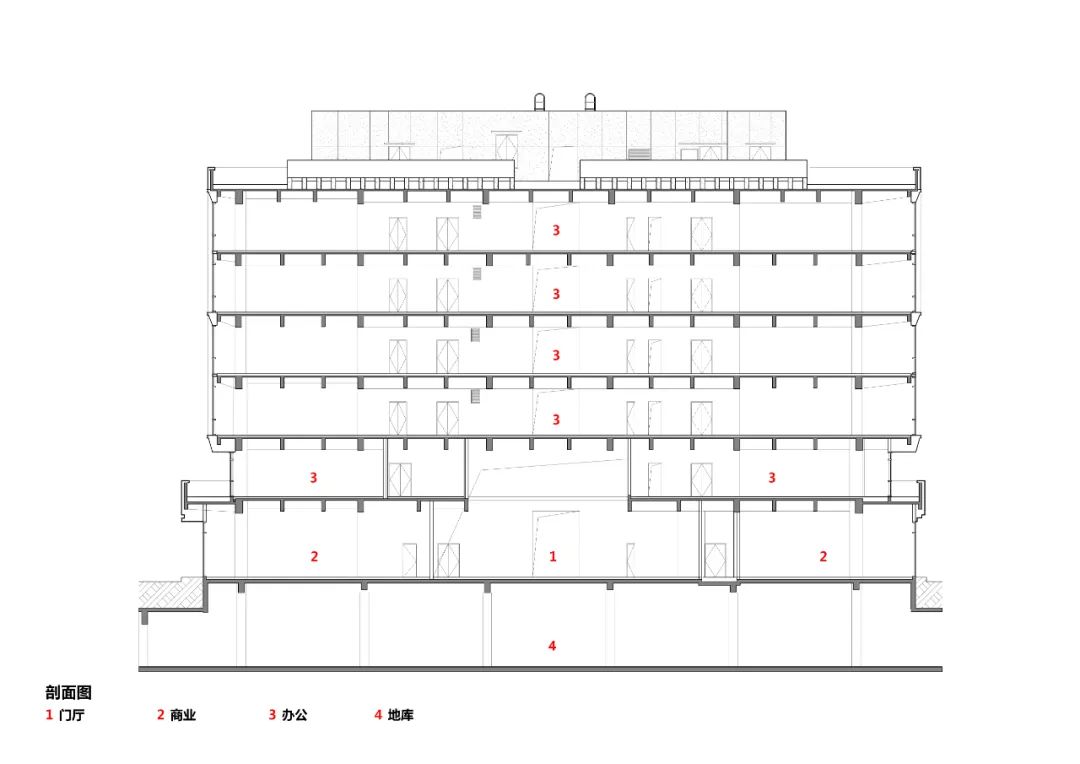

办公楼改造剖面图

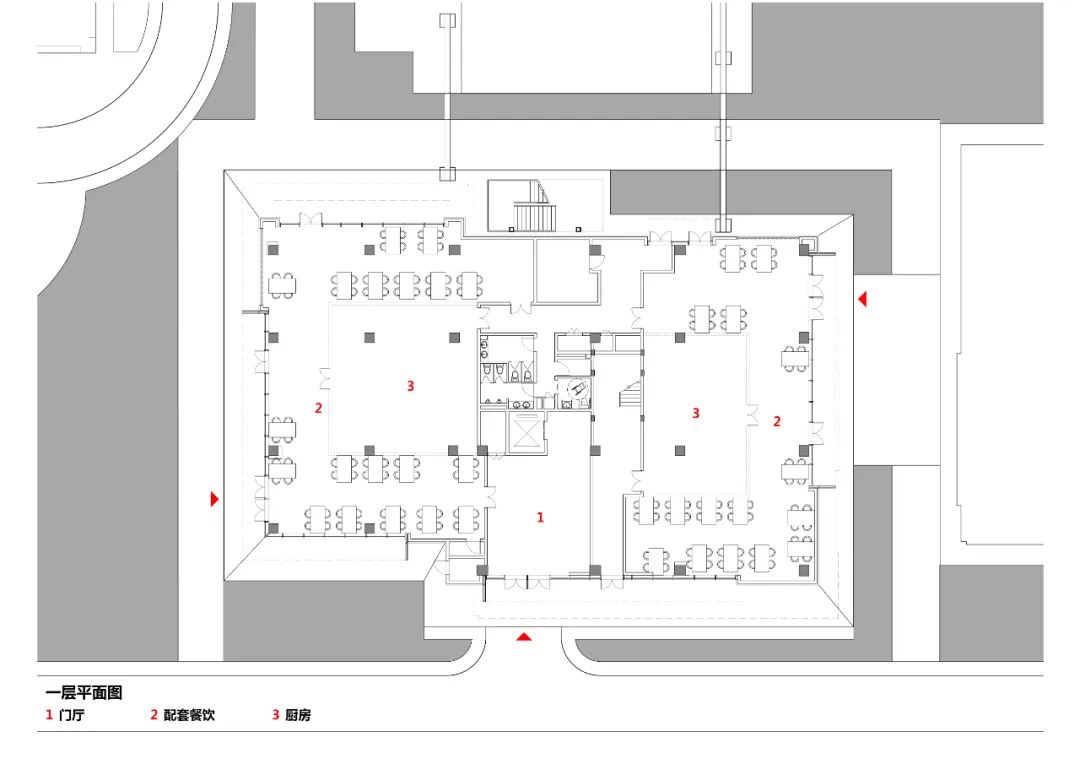

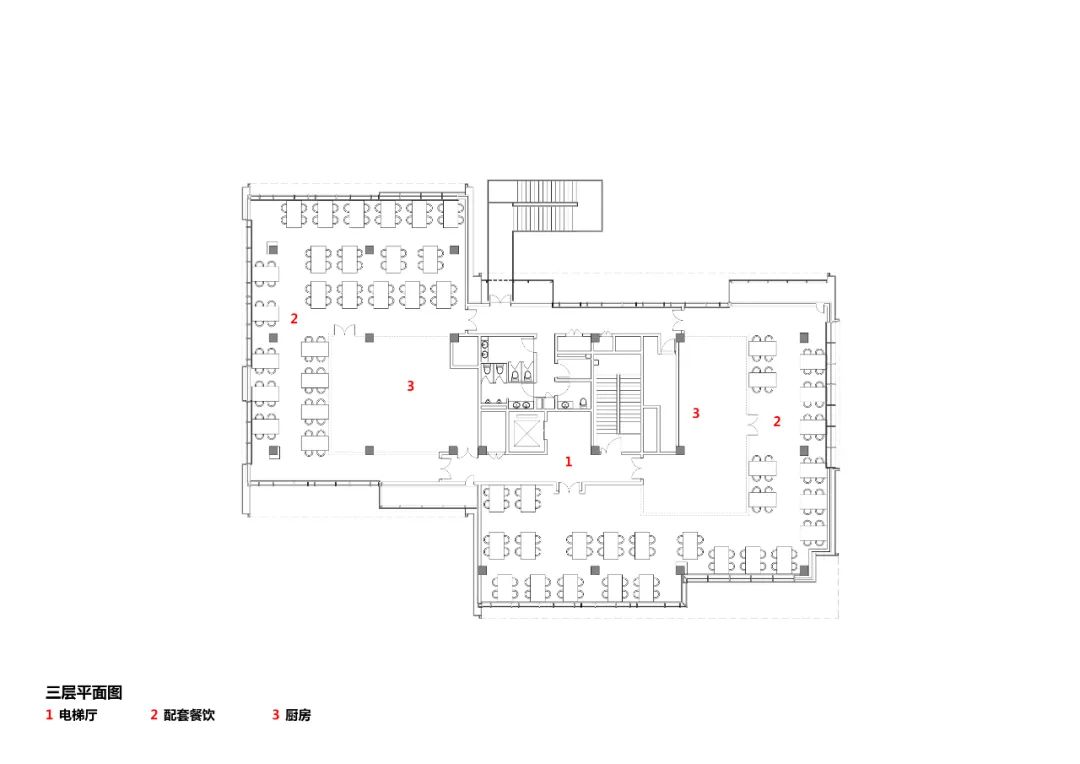

独栋商业楼改造一层平面图

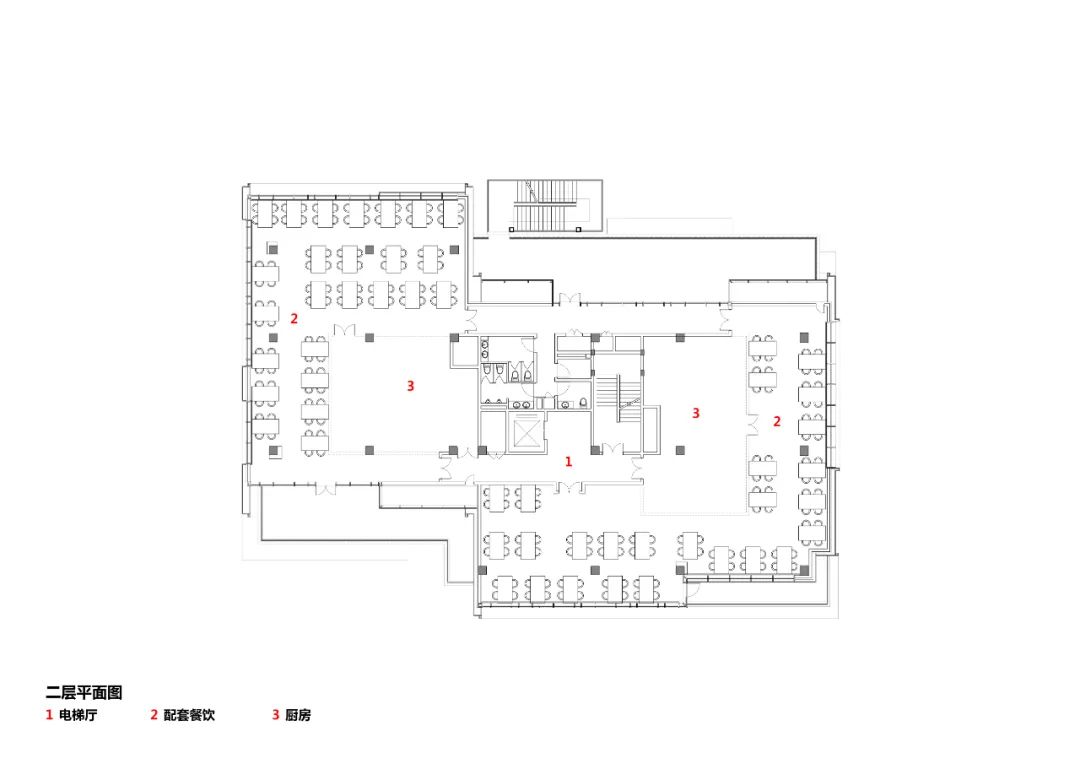

独栋商业楼改造二层平面图

独栋商业楼改造三层平面图

独栋商业楼改造剖面图

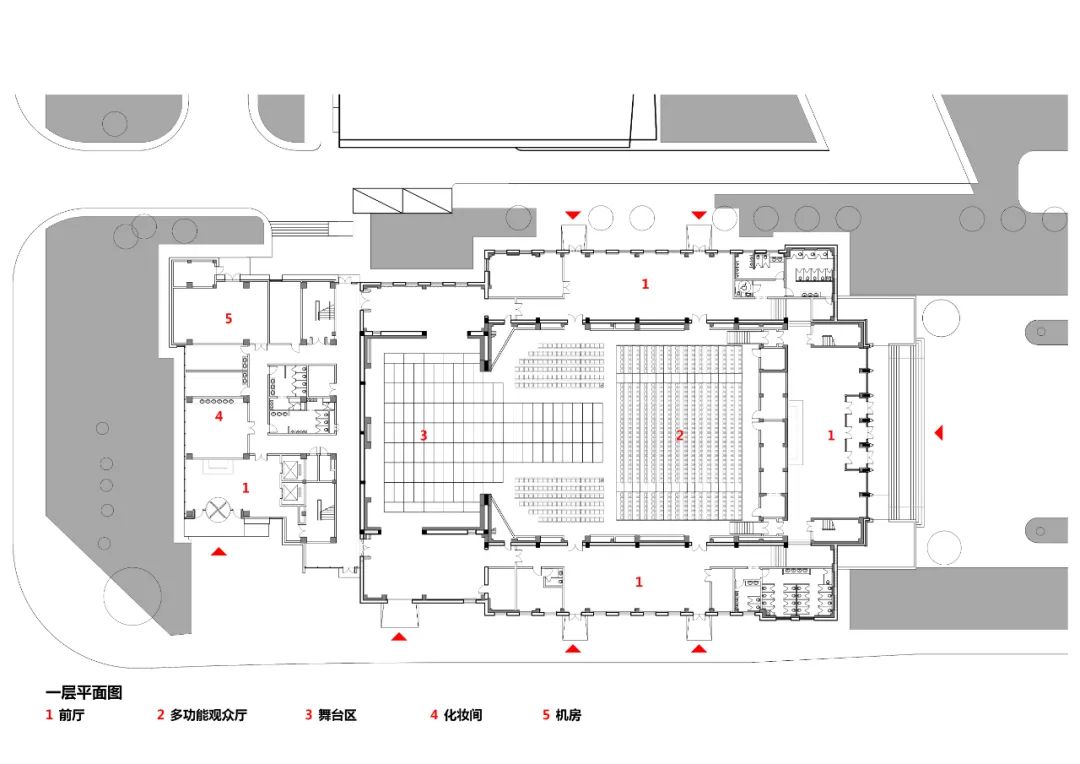

五一剧场改造一层平面图

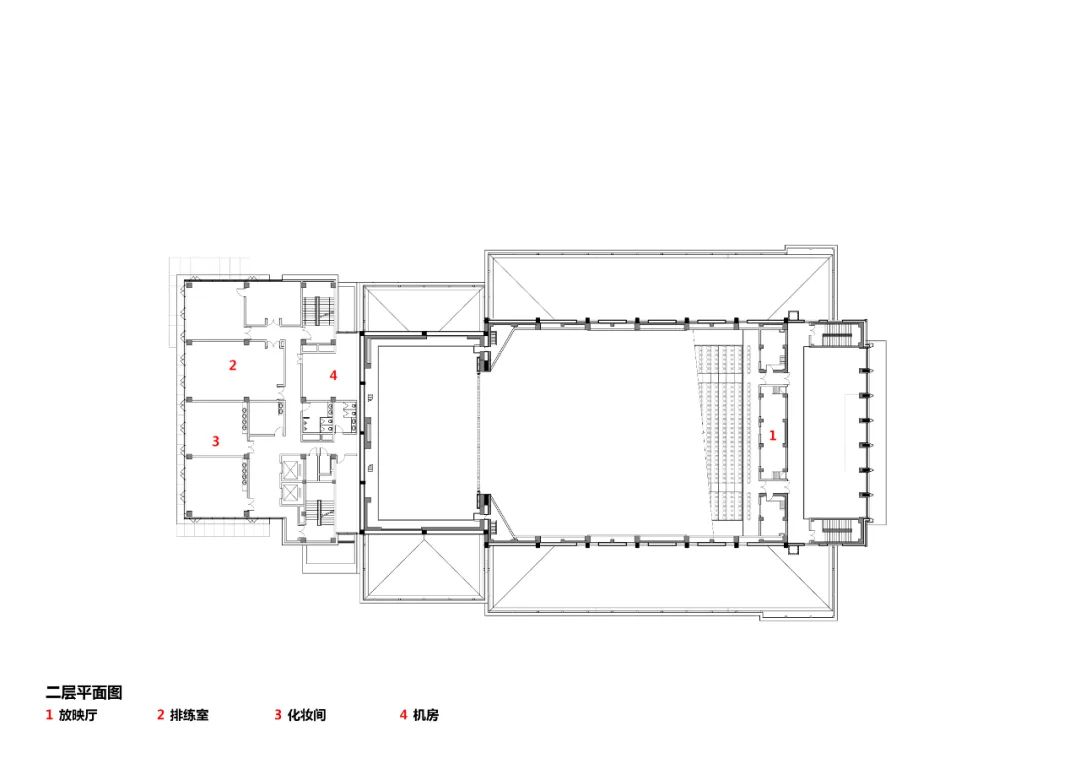

五一剧场改造二层平面图

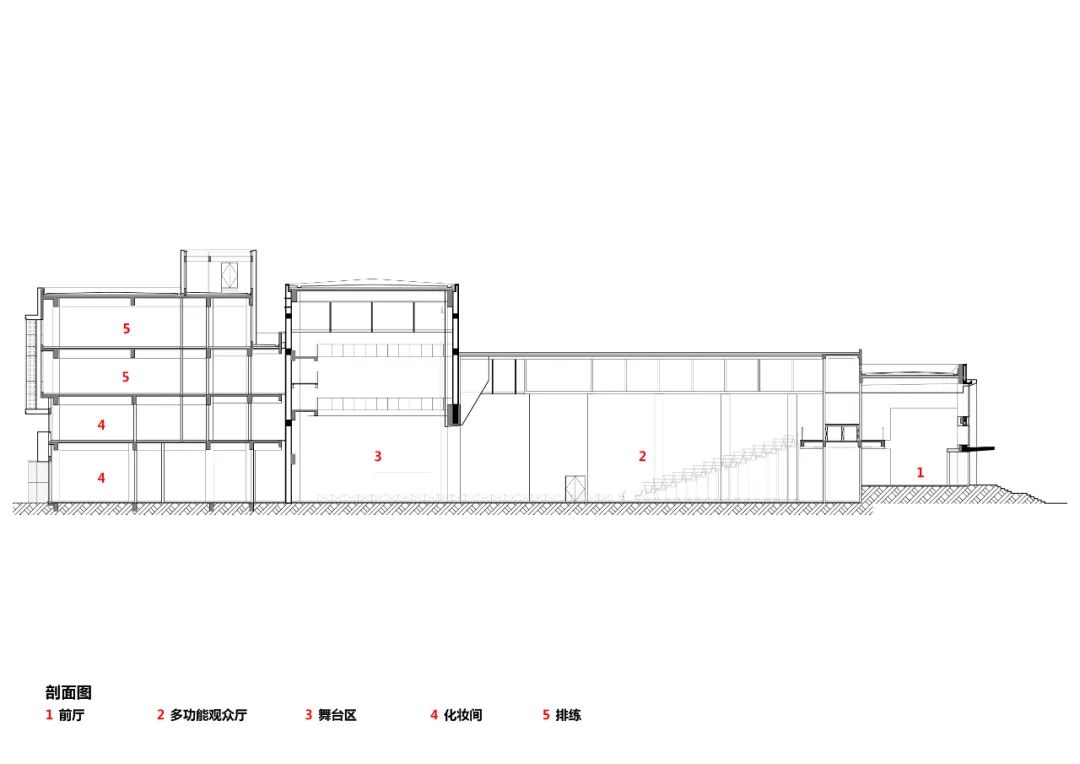

五一剧场改造剖面图